社会福祉法人風土記<12>弘前愛成園 津軽じょっぱり魂で孤児を世話

2016年06月06日 福祉新聞編集部

宮沢賢治の有名な詩「雨にも負けず」の中に「日照りの時は涙を流し寒さの夏はおろおろ歩き」という一節がある。賢治の生まれ住んだ岩手県のみならず、東北一帯は昔から過酷な冷害に見舞われてきた。「寒さの夏」による食糧不足の困窮が、今日の社会福祉法人「弘前愛成園」誕生のきっかけになった。

1902(明治35)年夏の冷害は青森県下を大凶作に追いやった。津軽平野も例外ではなく、米の収穫がほとんどなかった。5年前に第八師団司令部が設置されて「軍都」として発展しつつあった弘前市でも、街のあちこちに食べ物を求める子どもたちがいた。

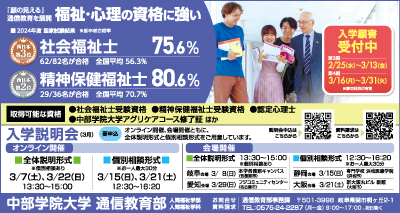

「食べ物を求めて路頭を徘徊する孤児を見るにつけ、心ある人は涙を流している。しかし、わが県下には彼らを収容し救済・加護する機関設備がない」と慨嘆する人物がいた。そこで「不肖、この事業に尽力せんと決意した」のが、佐々木五三郎(1868~1945年)だった。

創設者の佐々木五三郎

汚れた衣服を痩せた身に包んだ少年少女3人ずつを、弘前市本町の自宅に引き取り、妻たか子と一緒に世話をした。幼児は抱いて寝た。同年11月3日、「東北育児院」と名付けた、青森県で初めての孤児院が創立された。

といっても、当時の五三郎は社会事業家というわけではなかった。町内で漢方薬を売る一介の薬種商(薬屋)に過ぎなかった。

もともと佐々木家は津軽氏・弘前藩の藩医や町医者を輩出した家系で、父親も糸、紙、陶器、瓦の製造工場を経営していたが、五三郎10歳のときに他界。伯父の鉱山経営失敗のあおりで、五三郎は一時全財産を失い、35歳の当時は、やっと薬種商を再開したばかりだった。

■日本の児童福祉の父

そんな男が、なぜ孤児を引き取ったのか。

岡山孤児院を1887(明治20)年に創設して、「日本の児童福祉の父」と呼ばれる石井十次。音楽隊を率いて全国各地を講演活動で巡回するうち、1900(明治33)年に弘前市で講演。それを五三郎が聞いて感動。「世のため人のために」という思いが熱くなった結果だった。

だが、医師の教育を受け、キリスト教の精神的・財政的支援の下に慈善活動を始めた石井と異なり、五三郎は目の前の困窮児童をとにかく救いたいという直情で突っ走った。

地元の実業家、大原孫三郎による手厚い援助に支えられた石井の「岡山孤児院」に対して、五三郎の「東北育児院」の維持・運営費は自己資金のみ。それでも店先に「希望者は来たれ」と看板を出して、孤児を次々と受け入れたものだから、3年後には収容児童が20人に増えた。

小さな薬屋の収入だけでは足らない。何とか自前で食費・運営費を稼ごうと、子どもたちに大きな籠を持たせて石けん、マッチ、ろうそくの行商をやらせた。

さらに一般からの寄付を集めることにして、五三郎は弘前市内で街頭演説を始めた。リンゴの木箱に立ち、「諸君よ、諸君!」の呼び掛けで始まり、「血も涙もある弘前市民よ、度重なる飢饉のため、心はあれど、背に腹は替えられず、親に捨てられし幾十名の子どもらが、あわれ餓死に迫られるこの現実は……」と語り掛けた。

■当初は変人扱いも

聞いていた町の人からは「孤児院のオドサ(おとうさん)、でったらだ(大きな)下駄コはいて鐘コ持って、ガランガラン~」とはやし立てられ変人扱いされもしたが、やがて理解者も徐々に増えて小口ながら寄付金が入るようになった。市内新寺町500坪の桑畑に宿舎を建てて移転した。

公的助成制度などまだない時代。当時日本の福祉活動では主流だったキリスト教団体の支援とも無縁だった五三郎は、あくまでも自力で運営費を稼ごうとした。一見、徒手空拳で無手勝流の施設経営は、五三郎という一私人の純粋な義侠心、一徹な情熱、燃え上がるような行動力…総じて「津軽のじょっぱり魂」から発していた。

郷土史家によると、津軽地方では何か物事を始めようとすると、「それじゃ、誰かバカになってもらおうか」という声が出て、仕事や家庭を顧みずに猪突猛進する人間が一人登場すると、周囲がついていくパターンだという。五三郎は津軽の典型的な「バガッコ」だったのだろう。

【網谷隆司郎】